肠道微生物群在神经系统疾病中的作用

摘要

在过去的10年,人们对肠道微生物在调节大脑功能中作用的研究迅速增加,尽管主要是在动物模型中。越来越多的临床和临床前证据表明,微生物组可能是神经系统疾病的关键易感性因素,包括阿尔茨海默病、孤独症谱系障碍、多发性硬化症、帕金森病和卒中。目前,横断面临床研究支持微生物组成的改变促进此类疾病的病理生理学发生这一理念。然而,这一领域尚处于起步阶段,考虑到微生物组的组成受到饮食和运动等各种因素的影响,对这些数据的解读往往很困难。需要在人体中进行纵向研究和随机对照试验,以确定靶向微生物组是否能产生新的治疗策略。系统生物学方法在将这些数据与来自神经系统疾病临床队列的基因组和代谢组学数据集整合方面也很重要,以帮助指导个体治疗选择。

原文链接:

https://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(19)30356-4/fulltext

Cryan JF, O'Riordan KJ, Sandhu K, et al. Lancet Neurol 2020; 19: 179-194.

解读人:刘晓蕾教授 昆明医科大学第一附属医院神经内科副主任医师

2019年11月,科克大学解剖与神经科学系John F Cryan教授团队在国际知名期刊Lancet Neurol (《柳叶刀神经病学》)上发表了题为《肠道微生物群在神经系统疾病中的作用》的研究论文。本文从多方面综述了大量的文献,阐述了肠道微生物群对大脑功能的正常发育和维持,以及在神经系统疾病中发挥着重要作用。

在过去,除了中枢神经系统感染、朊病毒感染、格林-巴利综合征以及脓毒症或肝性脑病之外,神经病学和微生物学学科几乎没有重叠。然而,近二十年,生物医学发生了一场革命,人们意识到肠道微生物群(即存在于肠道内的数万亿微生物)和微生物组(即微生物群的遗传物质)几乎在所有系统中发挥着维持体内平衡和调节作用,包括中枢神经系统。

动物研究显示微生物群在神经发育、神经炎症和行为等方面有着关键作用。越来越多的研究证实了肠道细菌和中枢神经系统之间的双向通信途径:微生物群-肠道-大脑轴。 在过去的5年中,该轴的失调越来越多地与神经系统疾病的病理生理学有关,例如阿尔茨海默病、自闭症谱系障碍、脑损伤、多发性硬化、帕金森病和卒中。这篇综述更新了神经系统疾病背景下微生物群与大脑功能之间的联系。

微生物群-肠道-大脑轴

肠道定植始于出生时婴儿在分娩过程中接触到母体微生物群时。生命早期的各种因素都会影响这种定植,包括分娩方式、母乳喂养、早产、环境、宿主遗传、抗生素暴露以及母体感染、压力或肥胖。在一生中,饮食可能对微生物群的组成影响最大。越来越多的横断面研究调查了患有特定神经系统疾病的个体与年龄匹配的健康个体的微生物群组成。然而,这些研究只是提供了一个及时的简要介绍,需要纵向队列研究。与此同时,大量的实验工作旨在尝试剖析肠道和大脑之间的各种沟通途径。在整个生命周期中,特别是在衰老和早期生命中,已经确定了几个主要的潜在途径。

肠道菌群与神经发育

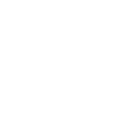

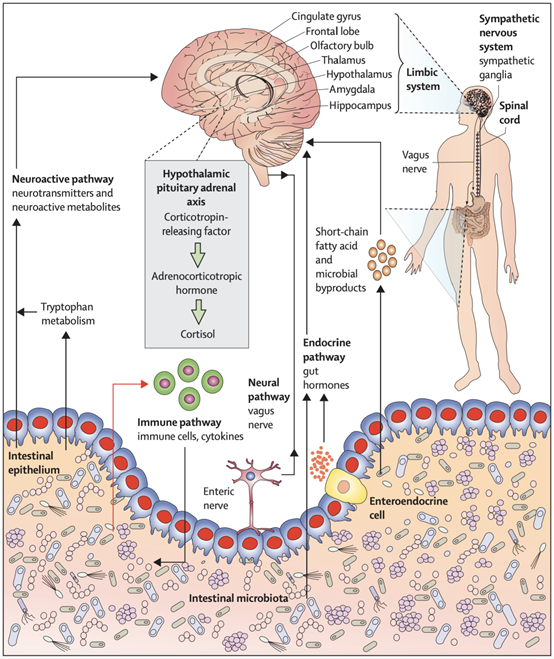

肠道菌群可以通过多种直接(如迷走神经)和间接(如短链脂肪酸、细胞因子和关键的膳食氨基酸,如色氨酸、酪氨酸和组氨酸)途径调节肠-脑轴(图1),以影响神经发育。发育、髓鞘形成、神经发生和小胶质细胞激活等基本神经过程在很大程度上取决于微生物群的组成(图2)。在为数极少的针对新生儿的研究中,绝大部分都是横断面研究。而一项对89名新生儿的队列研究发现2岁时的认知功能状态与1岁时的肠道菌群相关。还有一项39名新生儿的队列研究发现微生物群α多样性与辅助运动区和顶下小叶之间的功能连接有关。而微生物群在神经发育中作用的最有力证据来自对无菌小鼠(即完全没有微生物群的小鼠)的研究。

图1. 微生物群和大脑间的沟通途径 肠道菌群可以通过多种直接(如迷走神经)和间接(如短链脂肪酸、细胞因子和关键的膳食氨基酸,如色氨酸、酪氨酸和组氨酸)途径调节肠-脑轴。它们包括神经活性途径,包括神经递质和神经活性代谢物;免疫途径(包括细胞因子);短链脂肪酸和微生物代谢物;神经通路(迷走神经、肠神经系统和脊神经);下丘脑垂体肾上腺轴;以及内分泌途径。微生物可以在动物和人类的肠道内局部合成神经递质(如GABA、去甲肾上腺素和多巴胺),这是一个重要的交流途径。具有神经活性的细菌代谢物以及来自饮食的代谢物可以以目前尚不清楚的方式调节大脑和行为,包括影响上皮细胞以改变肠道屏障功能,影响肠道内分泌细胞以释放激素,以及树突状细胞以调节免疫和小胶质细胞功能,它们在衰老和神经系统疾病中扮演着重要角色。然而,具体的分子信号通路尚未确定。红色箭头表示腔内内容物刺激免疫系统,产生负效应(宿主免疫激活)。

图2. 动物模型中的微生物群、神经发育和神经免疫功能 微生物群和大脑功能之间存在联系的最有力证据来自对无菌小鼠的研究。无菌小鼠的大脑无法正常发育;无菌小鼠体内微生物群的缺失导致许多神经生物学变化,这些变化与各种神经疾病有关,包括菌株依赖的小鼠焦虑样行为改变、无菌小鼠海马体积减少和髓鞘化减少。有研究报告称,前额皮质中髓鞘形成增加,海马体中神经发生增加,各种神经递质浓度改变,树突树枝状结构改变。在功能上,无菌小鼠已经显示出微生物群与社交、内脏痛、免疫功能、压力敏感性以及恐惧和焦虑反应时的大脑信号有关。小胶质细胞是神经炎症的重要调节因子,来自无菌小鼠的小胶质细胞表现出不成熟的表型,不能有效地对细菌相关的分子模式(即脂多糖)做出反应。无菌小鼠血脑屏障的通透性也有所增加。血脑屏障完整性的降低可能会使免疫细胞和细菌成分进入大脑并影响神经炎症。无菌小鼠也能抵抗实验性自身免疫性脑脊髓炎、转基因介导的β-淀粉样蛋白斑块形成、α-突触核蛋白形成以及生酮饮食对癫痫发作的保护作用。在幼龄(如出生后4~13天)大鼠中使用抗生素的研究也表明,微生物群在形成与攻击和内脏痛相关的神经发育轨迹方面发挥了关键作用。

肠道菌群与衰老

爱尔兰ELDERMET研究对178名65岁以上人群进行的研究表明,微生物群的多样性越大,健康结果就越好。值得注意的是,饮食的多样性与肠道微生物群的多样性相关,人们食用加工的、清淡的食物(通常在疗养院)会降低其微生物群的多样性,而饮食中富含水果和蔬菜的人则伴随更多肠道微生物群多样性。小样本临床研究发现益生菌饮食改善了认知疲劳测试的成绩。小鼠研究表明,与年龄相关的行为缺陷与微生物群的变化同时发生,并且可以通过针对微生物群的饮食干预(益生元菊粉)来改善与年龄相关的神经炎症。 此外,微生物群已被证明可以调节小胶质细胞的激活,这在衰老和神经退行性疾病中起关键作用。

肠道菌群与神经系统疾病

多发性硬化(Multiple sclerosis, MS)中,肠道微生物激活了T细胞参与的免疫反应,然后迁移到大脑,当遇到变异人类目标抗原时,引起炎症级联反应,进而形成有利于MS产生的环境,最终导致中枢神经系统脱髓鞘。

自闭症谱系疾病(Autism spectrum disorder, ASD)中,胃肠道症状是常见的并发症,许多研究表明ASD患者肠道菌群组成和肠道菌群代谢产物发生了改变。肠道菌群通过神经内分泌、神经免疫和自主神经系统影响大脑发育和行为。

帕金森病中,其核心病理表型α-突触核蛋白也被发现存在于肠道粘膜和粘膜下神经纤维和神经节中,一些临床前证据甚至表明肠道中的α-突触核蛋白可以通过迷走神经转运到大脑;帕金森病患者的肠道微生物群组成发生了变化;大鼠肠道微生物酪氨酸脱羧酶可以降低治疗帕金森病的药物左旋多巴血浆浓度。

阿尔茨海默病(Alzheimer’s disease,AD)中,横断面研究表明,与健康个体相比,AD患者粪便样本中与介导炎症相关的埃希氏菌和志贺氏菌属细菌分类群有所增加,抗炎性直肠埃希菌丰度减少;其微生物群变化与外周血中的促炎细胞因子浓度有关。对无菌小鼠的研究表明,非AD特征性肠道微生物状态下,Aβ斑块的积聚和神经炎症也不存在。用抗生素混合物对转基因小鼠进行长期治疗减少了海马淀粉样蛋白斑块周围的小胶质细胞和星形胶质细胞的聚集,并减少了不溶性Aβ斑块。

作为心脑血管疾病危险因素的动脉硬化与高血压,与肠道微生物的丰富性和多样性相关。横断面研究发现脑卒中患者的肠道微生物失调;动物实验发现将脑卒中患者的粪便移植到无菌鼠肠道内,或者使用广谱抗生素,增加了缺血病灶的体积并加重了功能残障;肠道细菌代谢产物三甲胺N-氧化物与心血管事件、妊娠糖尿病和阿尔茨海默病的风险增加有关,这表明通过调节肠道微生物群在疾病治疗方面取得进展具有可能性。

脑外伤中,肠道微生物的特征也是与预后相关的因素之一。外伤性脑损伤后微生物群组成发生变化,丁酸梭菌在此类损伤的小鼠模型中具有神经保护作用。一些研究将重点放在开发富含益生元或益生菌的饮食上,以防治合并症,但需要更多的临床试验来探索此类干预措施的治疗潜力。

总之,越来越多的证据证实了肠道微生物在神经系统疾病中的重要作用。但基于目前的临床及基础研究,也要避免过度解读数据。要深入了解神经系统疾病相关微生物-肠道-大脑轴背后错综复杂的机制,还需要更为精密设计和控制的研究。目前,对于“健康微生物组”的定义可能是微生物组学中最大的难题之一,再加上微生物组的个体差异可能很大,使得一刀切的方法具有挑战性。故此,需要更多的研究来充分了解限制微生物干预治疗的内部和外部因素。相信未来5年的研究将有助于更好地了解微生物群在多大程度上可以转化为神经系统疾病的治疗方法。